Сборы

Наблюдая за прохождением мною "общего курса", С. А. Зернов оценил точность и тщательность моих зарисовок, а также способность быстро ориентироваться в новом материале. Однако Зернову очень не нравилось то, что я тщательно, как стенографист, записываю все, что слышу в лаборатории, особенно в отношении местонахождений отдельных форм животных. "И все-то он, Пузанов, пишет, и все-то он записывает, а для чего - неизвестно!" - бурчал он, проходя мимо меня и заглядывая в мою тетрадь. Я долго не мог понять такой нелюбви Зернова к самому, казалось бы, естественному занятию старательного и любознательного студента, желающего использовать практикум возможно более полно. Понял я это лишь после того, как получил от Зернова официальное приглашение принять участие в очередной экспедиции вдоль берегов Крыма, которая должна была состояться с 15 августа по 15 сентября; понял потому, что это почетное для начинающего студента приглашение обставлялось унизительным, на мой взгляд, ограничением: ничего не записывать и вообще не писать даже писем во время рейса! Подобная постановка вопроса меня просто поразила и вместе с тем... глубоко оскорбила.

Мой друг Фодя Тихий, уже несколько лет приезжавший работать на станцию, пытался меня успокоить, урезонивая тем, что Зернов действительно терроризирован несколькими случаями бесцеремонного опубликования, в частности одним ботаником, его исследований.

- Но ведь этот ботаник - самостоятельный ученый, приват-доцент! - кипятился я. - А я-то кто такой? Ведь я только месяц тому назад услышал, что есть на свете какие-то "биоценозы", и не напечатал ни единой строчки!

- Все это так, - говорил Фодя, - но Зернов высокого мнения о ваших способностях и потому с вами осторожен. Обжегшись на молоке, он теперь дует и на воду. - После повторного разговора с Зерновым я разнервничался до того, что хотел совсем отказаться от поездки с человеком, который мне не доверяет.

Должен отдать справедливость старшим товарищам по лаборатории: приват-доценту Киевского университета д-ру А. В. Леонтовичу, впоследствии академику, и временному помощнику Зернова - харьковскому зоологу В. В. Редикорцеву; они всячески старались уладить возникший конфликт и побудить к уступкам обе "упершиеся на своем" стороны. В конце концов это им удалось - приемлемый компромисс был найден.

Во время ближайшего разговора на тему о предстоящей экспедиции Зернов обратился ко мне с улыбкой: "Ну, если у вас такой писательский зуд, что без писания вы не мыслите себе участия в экспедиции, то мы можем поручить вам ведение научного журнала экспедиции. Записывайте туда, Христом-богом прошу, все решительно, что найдете нужным, да поподробнее! Согласны?"

Предложение было почетное, хотя я отлично понимал, что за этим "почетом" скрывалось желание Зернова "отвлечь" меня от писания на сторону. Образ действия Сергея Алексеевича прямо вытекал из особенностей его характера, который, как у многих выдающихся людей, был как бы сплетен из противоречий. Конечно, С. А. Зернов был абсолютно честным, правдивым, принципиальным человеком, беззаветно преданным науке и обладавшим глубокими познаниями не только в области одной гидробиологии. Вместе с тем логика его порой отличалась каким-то упрощенным схематизмом, что и проявилось в нашем конфликте: вот обманул его доверие один научный работник - значит, и всякий другой обманет, даже вне зависимости от того, в состоянии ли он это сделать!

Я уже не говорю о том, что характеру его была свойственна чудаковатость, выражавшаяся, между прочим, в употреблении ему одному свойственных словечек и оборотов речи, вроде "Христом-богом прошу", "конечное дело", "ластик-гумиластик" вместо резинки и т. п.

Так или иначе, соглашение между нами было достигнуто, и мое участие в экспедиции на изложенных выше условиях "ратифицировано". Должен сказать: условий этих я ни разу не нарушил, и если я теперь, почти через полвека, могу довольно подробно восстановить последовательность и даже некоторые мелкие детали главнейших событий нашего рейса, то этим я обязан, во-первых, сохранившемуся у меня довольно подробному конспекту доклада о сделанном путешествии, который я по свежей памяти прочел осенью 1909 года в Студенческом обществе для исследования русской природы при Московском университете, а во-вторых, - опубликованному С. А. Зерновым "Списку станций и сборов коллекций"* его экспедиций к берегам Крыма, Кавказа, Болгарии и Румынии. Ввиду того что в основу этого списка, поскольку он касается рейса 1909 года, положены мои личные записи, я смело использую их для дальнейшего изложения. Восстановлению деталей нашего рейса немало способствовали также сохранившиеся у меня довольно многочисленные, сделанные мною фотографии и порядочная коллекция моллюсков, составленная мною, с разрешения С. А. Зернова, из дубликатов.

* (С. А. 3ернов. Список станций и сборов коллекций, произведенных по поручению Зоологического музея Имп. Акад. Наук в Черном море у берегов Крыма в 1909 г., у берегов Кавказа в 1910 г. и у берегов Румынии и Болгарии в 1911 г. Ежегодник Зоол. музея ИАН, 1912, т. XVII, № 1.См. также Н. В.Насонов. О результатах работ на пароходе "Меотида" в Черном море, вдоль Южного берега Крыма, С. А. Зернова и др. Известия ИАН, 1910, VI серия, № 2.)

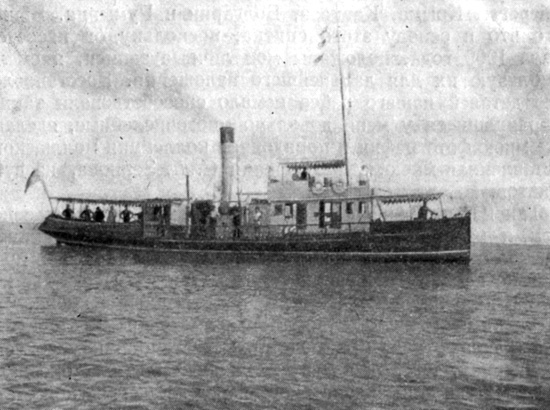

Так как до начала экспедиции оставалось еще две недели, я распростился на время с Биологической станцией и уехал отдохнуть на Южный берег в Симеиз, обещав прибыть по первому требованию С. А. Зернова. Через две недели я получил от него открытку, извещавшую меня, что выделенный Министерством торговли и промышленности пароход "Меотида" прибывает в Севастополь к условленному сроку, т. е. 15 августа. Однако "Меотида" опоздала на целых два дня, бросив якорь перед Биологической станцией 17 августа. Это был низкобортный пароходик, почти катер, но, как оказалось, с хорошими морскими качествами. Разумеется, я прибыл в Севастополь еще до прихода "Меотиды", горя желанием скорее уйти в море. Прибыл и мой будущий товарищ по работе - киевский студент-естественник Леня Андрусов. Это был высокий, молчаливый юноша, застенчивый, как красная девица, слегка картавящий, но очень симпатичный и дельный.

Из разговоров с ним я вскоре убедился, что Леня Андрусов "подкован" для предстоящей работы не хуже, а скорее лучше меня, в чем несомненно сказалось влияние его отца, выдающегося знатока фауны Черного моря, которому он часто сопутствовал в прибрежных экскурсиях. Зернов возложил на Леню Андрусова специальную обязанность: помимо разбора проб, драгой собирать гербарий водорослей. Кроме нас двоих, Зернов взял в плавание рыбака М. Я. Соловьева и хорошо сделал, ибо без Михаила Яковлевича с его опытностью, расторопностью и превосходным эмпирическим знанием придонной фауны нам пришлось бы трудно. В описываемое время М. Я. Соловьев был еще нестарым, крепким человеком, с красивым загорелым лицом и уверенными манерами.

Пароход 'Меотида'

Как это часто бывает, экспедиция наша долго "раскачивалась", прежде чем взять курс на Южный берег. Впрочем, Зернову действительно необходимо было заполнить некоторые пробелы в исследовании придонной фауны Севастопольского района, одновременно проверив работу персонала "Меотиды".

Таким образом, получилось, что работать мы начали "с места в карьер", ибо в самый день прихода "Меотиды" была совершена многолюдная экскурсия с участием всех практикантов станции к мысу Лукулл*, выдающемуся в море к северу от Севастополя, почти на полпути в Евпаторию. Здесь мы сделали первый свой "разрез" из четырех станций, из которых ближайшая к берегу станция была на глубине 14,5 морской сажени**. Здесь мы нашли песок с большим количеством мелких моллюсков Gouldia - гульдиевый песок по терминологии Зернова.

* (Как известно из истории, Луций Лициний Лукулл (106-56 гг. до н. э.) был римским полководцем, ведшим победоносные войны с царем Митридатом Понтийским.)

** (В описываемое время глубины измерялись не метрами, а 6-футовыми морскими саженями, по-английски - фатомами, равными 183 сантиметрам.)

На последней, четвертой станции (глубина 45,5 сажени) мы уже нашли довольно типичный "фазеолиновый ил" - наиболее глубоководный биоценоз Черного моря, составившийся из требовательных, выносливых форм, в первую очередь: фазеолины, синдесмии, питающегося ими хищного брюхоногого моллюска Trophonpsis breviatus, мелкой амфиуры Amphiura sguamota и червей - Terebellides carnea и Melinna adriatica; последняя одета как бы резиновыми трубками, позволяющими ей спускаться в наиболее неприветливые глубины Черного моря, к самым границам сероводородного царства. Несмотря на то что станция лежала еще в верхней зоне фазеолинового ила, мы обнаружили достаточно "марганцево-железистых конкреций", образующихся вокруг мертвых створок фазеолины.

Почти все найденные формы, за исключением амфиуры, были новые для меня, так как я первый раз присутствовал при глубоководной драгировке. Новым для меня был и самый процесс драгировки и определение местоположения станций: до сих пор я был знаком лишь с "кустарным", но довольно точным рыбацким методом определения "по створам", требующим наличия на берегу каких-нибудь приметных пунктов, из коих два, совпадая по лучу зрения, образуют один створ; пересечение этого створа с другим таким же, но направленным в другую сторону, позволяет рыбакам совершенно точно локализировать местоположение в море буйка от выброшенной сети или перемета. Когда потребовалось определить положение наших первых станций, взятых с "Меотиды", помощник капитана вынес на мостик обычный морской пеленгатор, при помощи которого моряки берут пеленг какого-нибудь приметного предмета, т. е. его угловое расстояние от полуденной линии, находимой по магнитной стрелке пеленгатора.

Однако С. А. Зернов со снисходительной улыбкой по адресу пеленговавшего моряка вынес на палубу недавно приобретенный им новый прибор - зеркальный гониограф Потта, при помощи которого моментально определяется угловое расстояние двух каких-нибудь береговых предметов, видимых через гониограф одновременно. В дальнейшем мы пользовались только гониографом, данные которого, перенесенные при помощи транспортира на подробную морскую карту, легко позволяли определять долготу и широту станции в градусах, минутах и секундах. С. А. Зернов очень дорожил своей обновкой - гониографом и даже расхвалил его достоинства в небольшой журнальной заметке*.

* (О зеркальном гониографе Потта, "Записки по гидрографии", 1910, т. 32.)

Два следующих дня - 18 и 19 августа - были посвящены драгировке против Херсонесского маяка. На станции пятой на глубине 180 метров мы подняли экземпляр "пикши" - или черноморской трески (Gadus euxinus). На станции шестой мы спустились еще глубже - до 168,5 метра, нашли здесь очень светлый фазеолиновый ил с обедненной фауной. Крайне удивило нас нахождение на такой глубине рыбы - пелагического вида морской иглы Syngnathus phlegon. Эти драгировки памятны мне тем, что они были целиком поручены мне и М. И. Тихому, так как С. А. Зернов был занят на берегу подготовкой к экспедиции. Один из нас поочередно стоял у троса, другой передавал на капитанский мостик команду: "Вперед! Стоп! Назад! Левее! Чуть правее!" и т. д. В общем мы не ударили лицом в грязь, хотя помогал нам не опытный специалист Михаил Яковлевич Соловьев, а довольно заурядный рыбак.

Последней поездкой, сделанной в ближайших окрестностях Севастополя, была экскурсия 21 августа к Георгиевскому монастырю. Стояла прекрасная, почти штилевая погода, и поездка наша носила характер массовой увеселительной прогулки, так как в ней принимали участие все работавшие на станции, а также семья С. А. Зернова; было сделано всего лишь две станции, но зато чрезвычайно интересных по богатству и разнообразию добытых животных. Продолжая разрез к берегу, мы очень скоро на глубине 10 саженей (около 20 метров) попали на типичный амфиоксусный песок - один из самых богатых и интересных биоценозов Черного моря.

Как известно, глубинный песок против Георгиевского монастыря является классическим местом лова ланцетников, которых и мы добыли несколько десятков; вместе с ними были подняты драгой вертлявые удлиненные рыбки пескожилы (Ammodytes), присасывающиеся к раковинам моллюсков рыбки - прилипалки (Lepadogaster), экземпляр своеобразной рыбки с синими пятнышками, почему-то называемой морской мышью (Callionymus festivus). Попался нам и краб-плавунец Portumus с расширенной задней парой ножек - тоже характерный обитатель песка, в который он обычно закапывается. Очаковские рыбаки зовут его не плавунцом за его способность плавать, как севастопольские, а парикмахером - за то, что он, попавшись в сети, ловко разрезает их своими острыми клешнями. Велико было также разнообразие добытых нами моллюсков, которых мы насчитали 13 видов.

Разбор проб не мешал нам любоваться великолепной панорамой развертывавшегося перед нами берега с темным, мрачным мысом Фиолент слева и видневшимся в дымке справа высоким мысом Айя, за которым, собственно, и начинается Южный берег.

Под самым мысом Фиолент виднелся остов большого парохода, незадолго до этого наскочившего на прибрежные скалы в тумане и теперь постепенно разрушавшегося прибоем. Во время недавней пешеходной экскурсии к Георгиевскому монастырю я сфотографировал этот злополучный пароход сверху, с самого обрыва; теперь я сфотографировал его с моря лежащим у подножия грозного мыса. Видимо, неспроста легенда приурочивала именно сюда местонахождение храма Дианы, где жестокие тавры приносили в жертву богине попавшихся им в плен чужестранцев; не здесь ли именно и в древности чаще всего имели место кораблекрушения?

Экскурсией к Георгиевскому монастырю закончилась; подготовка "Меотиды" к южнобережному рейсу. Была проверена установка ручной лебедки для подъема драги, а также способность команды парохода справляться с довольно деликатным делом обслуживания драгировки. По возвращении в Севастополь "Меотида" была поставлена к деревянной пристани в Артиллерийской бухте для погрузки угля, а персонал станции занялся погрузкой экспедиционного оборудования. Впрочем, последнее было крайне несложным: помимо драги и гониографа, несколько ящиков с банками, тазы и решета для промывки, мешочки для сухих проб, стопки две серой бумаги для гербария водорослей - и только.

А планктонные сетки и дночерпатель? А барометр? А трал? А лабораторное оборудование для определения плотности и солености воды? - спросит иной осведомленный читатель. Ничего такого мы с собой не брали, отчасти потому, что гидрологического и гидрохимического оборудования на станции в то время вообще не было, отчасти потому, что Зернов совершенно сознательно ограничил задачи предстоящего рейса одним качественным изучением распределения донных биоценозов у беретов Крыма.

Как-то трудно поверить, что С. А. Зернов, который к 1909 году был уже опытным планктонологом, опубликовав семь крупных работ по планктону, из них две по морскому, и только что закончив большую и трудоемкую работу, посвященную сезонной смене планктона в районе Севастополя, "на всякий случай" взял с собой в рейс только обыкновенную качественную планктонную сетку для поверхностного лова, но не взял имевшегося на станции глубинного термометра. Фактически единственными приборами нашей экспедиции были драга и пара сачков и скребков для прибрежного лова. Подобное самоограничение, проводимое в целях лучшего достижения единой поставленной себе цели, - весьма характерно для Зернова.

21 августа я вступил во владение отведенной мне на "Меотиде" крошечной каюткой, похожей скорее на одиночное купе мягкого железнодорожного вагона. Как ни мала была "Меотида", а каждый из нас получил по такой каютке.

Прогнозы плавания были не слишком-то благоприятными: с утра задул свежий норд-вест, и море было неспокойно. Не имея в то время привычки к качке, я сильно опасался морской болезни и, по совету друзей, решил запастись испытанными средствами: зайдя в гастрономический магазин, я купил себе пару лимонов и бутылку мартелевского коньяка "три звездочки". Теперь, успокаивали меня приятели, я могу быть спокоен: если качка будет клонить меня на штирборт, коньяк наклонится на бакборт; таким образом, качания взаимно уравновесятся.

Как сейчас помню я наш выход в море, состоявшийся уже под вечер 22 августа. Когда мы, основательно качаемые норд-вестовой зыбью, приблизились к траверзу

Херсонесского маяка, внезапно из непроглядной тьмы жутко раздался чей-то замогильный голос: "Держите левее, там бочки!" Это был голос вахтенного со стоявшего на якоре сторожевого судна, в рупор предупреждавшего нас об опасности наскочить на буйки, которыми было отмечено место гибели подводной лодки "Камбала", незадолго перед этим потопленной со всем экипажем во время морских маневров массивным форштевнем линейного корабля "Ростислав". Очевидно, на эти буйки еще не успели поставить фонарей.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-KRIMA.RU, 2014-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-krima.ru/ 'Крым - история, культура и природа'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-krima.ru/ 'Крым - история, культура и природа'