Глава третья

И все-таки на дежурстве четвертого взвода случилось.

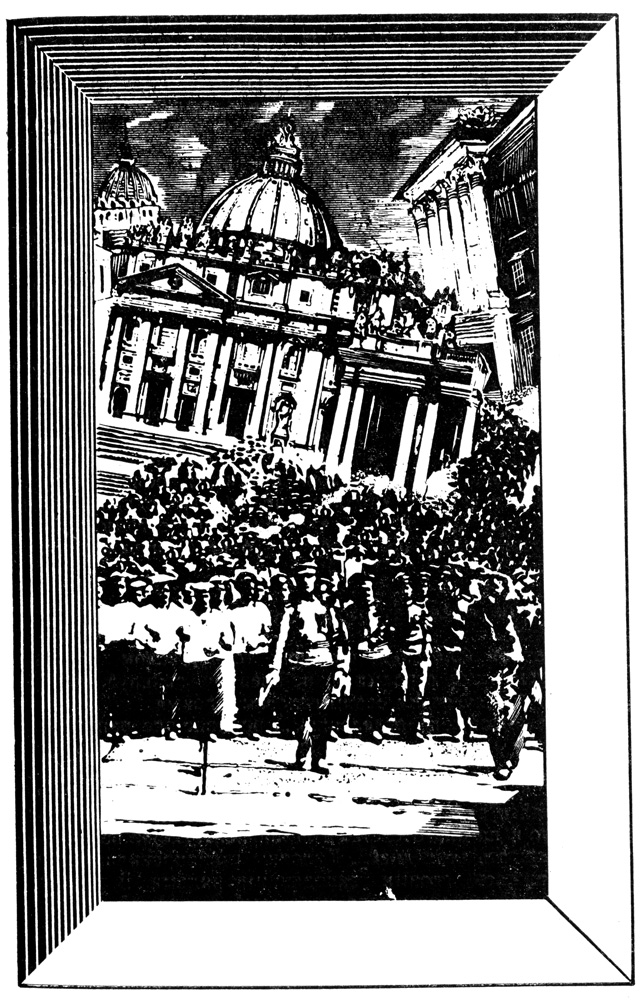

Было это в полдень, когда взвод кончал дневное дежурство в зале наверху. Юнкера уже готовились сдавать караул, как юнкер Мерфельд крикнул неладно, подойдя к окну. Где-то еще дико крикнули, в другом конце дортуара. За стеклами глухо и красиво заиграла музыка. Юнкера кинулись к окнам и не узнали пустынного до сих пор плаца: до самых дальних заборов кипело народом, ходило ходуном головами и красными флагами, через ворота, сквозь пургу, валило еще и еще.

Взводный пропащим голосом скомандовал:

— В ружье!

И Шелехов вслед за другими бежал в каменной черноте лестниц, ужасаясь самого себя, бежал впереди всех маленький Мерфельд с разинутым ртом, держа наперевес винтовку, заряженную боевыми патронами, стадом бежали остальные... Только одна мысль была о Елховском или еще о ком-нибудь, кто, не дожидаясь никакой команды, мог сойти с ума и выстрелить сейчас же, в брюхо первого попавшегося солдата. И Шелехов с ужасом видел, что и взводный офицерик боится этого и потерянно мечется туда и сюда, зачем-то натягивая дрожащие белые перчатки.

Юнкера стукнули к ноге и развернулись против толпы ровной бездыханной шеренгой.

Толпа тискалась к ним, заглядывала в чумные глаза, веселилась: она не знала про пули.

— Моряки с нами. Ура, моряки!..

Прямо на Шелехова лезла животом старая барыня, плачущая отчего-то, с полинялой котиковой муфтой в руках. «А ее чего вынесло?» — досадливо подумал он, и ясно представилось, что именно вот таких убивают прежде всего, когда залпами, разгульно палят по площади. Если бы он вытянул винтовку, штык коснулся бы ее живота сквозь эту постылую предсмертную муфту. И он уже видел, как бледный мальчишка-прапорщик раскрыл рот, чтобы крикнуть команду. Но зубы у него сразу не разжались, он только вздохнул...

«Ага, и ты сдал!..» — подумалось Шелехову со злорадным самоуспокоением. У него затеплилась какая-то надежда.

В этот миг полковник Герасименко в ужасе выкатился из дверей без фуражки, хрипел:

— Прапорщик, прапорщик, что вы делаете! Взвод, назад! Отставить винтовки... В помещение! Командуйте же, прапорщик...

Никто и не понял сразу, что это — жизнь. Это пришло потом, через несколько минут. А сейчас юнкера увидели вдруг, что толпа совсем не страшная, что она смеялась и играла. Пьяные от счастья, они бежали наверх, бросали ружья на койки, на окна, куда попало, смеялись, подставляя друг другу ножку, скакали: они не убили никого, можно было жить, жить! Что-то огромное сместилось там, за стенами; какие-то чудовищные, чугунные силы разминулись благополучно... Даже снеговые крыши сияли мягким уютным светом. Взводы вытопывали вниз чинно и торжественно, руки по швам, снизу выводили матросов тоже в стройном порядке и без оружия.. Офицеры хлопотали около шеренг самозабвенно...

Толпа несла моториста

И толпа понесла над своими головами бледного полусумасшедшего моториат-е в кожаном пиджаке с солдатскими погонами, пожиравшего кого-то в верхах темными, запавшими глазами.

— Привет-ству-ем вас... от имени сво-бод-но-го... вос-став-шего наро-да...

Вкось пошли, над пургой, над головами, красные лоскуты, шапки полетели кверху под общий рев: плакала старомодная барыня, и жиденький, потерянный где-то у дальних ворот, зарокотал оркестрик ту, страшную доселе, столько раз казацкими нагайками и залпами кровавленную песню.

— ...Товарищи!

— ...Пало прокля-тое... прогнившее... тысячи лет... насилия... рабства...

Выла марсельеза, ветер вырывался из земли, плясал народом, шумел, как пламя, — и костенела и леденела спина у Шелехова: все отдавалось в нем, как рыдание. Толпа неистовствовала, готовая броситься обнимать, душить вот этих самых упорных, но все же сдавшихся и стоявших теперь бравыми безмолвными шеренгами, покорно отдающих парад победителям. Толпа бесновалась, кидала кверху шапки.

— Моряки, ур-ра!.. С нами!

Вперед выходил матросский оркестр, один из лучших в гарнизоне.

Полковник Славский, оттесняя толпу, задом отбегал перед онемелыми строями и, по-боевому закицув голову, упиваясь не человечьим своим голосом, провыв:

— Колонной... по отделениям... ррравне-ние напрраво...

И после мертвой минуты звякнули стекла в высоте:

— М-м-а-рррш!..

Музыка рухнула — угрозой и грустью; иными стали парки, аллеи запорошенных улиц, тупое от пурги небо — как будто и на них отсветами легли неизбежное величие и единственность этих дней... Коломны маршировали, гармонично кружась своими заходящими рядами. В пустоте, перед стеной народа, стоял костистый и прямой генерал, стоял неподвижно в своей непримиримой надменности — он отдавал честь любимым, уходящим.

И юнкерские ряды, доходя до генерала, прижимали руки по швам и впивались в него скошенными преданными глазами. Их ноги били яростно и четко. О, такого лихого, исступленного церемониального марша генерал не видел еще ни разу в жизни! Это было как бы назло сбродной, мятущейся кругом черни. И генерал ловил только одни эти прощальные глаза, он махал им вслед растроганно своей кожаной перчаткой, он не желал видеть больше ничего...

А толпа ломила рядом по сугробам, махала шапками, забегала вперед—и не то насмешливо, не то завистливо орала, восхищенная этим, бравым великолепием:

— Молодцы моряки!.. Молодцы!.. Ур-ра-а!..

А когда стемнело — ворота осталась настежь на всю ночь, на плац через ворота поползли парки, полные сугробов и весеннего ветра, по плацу шлялись уланы в папахах набекрень, в распоясанных шинелях, галдеж до позднего, и строились зачем-то матросы. По-настоящему уже проснулась, гуляла темная земля. Но было все равно юнкерам, потому что знали, что вечер — последний, что завтра-послезавтра отпустят совсем, и вокзальные свистки кричали о каменных, таких знакомых и желанных улицах Петрограда.

Возвращались из улиц поодиночке и компаниями, гуляли по залу, обняв друг друга за талию, присаживаясь дружественно у распахнутых пылающих печей. Им было о чем помечтать, поговорить накануне расставания. Но Шелехову все было чужое, терзающее. Неприютный уличный ветер, казалось, дул, шатался полным хозяином по комнатам, которые завтра опустеют насквозь... Одним из последних заявился Елховский, нахально взгромоздился на чью-то тумбочку, прямо в шинели и мокрых сапогах, и залихватски сшиб фуражку на затылок.

— Слыхали, генералу по шапке дали? Вот и мы с ним теперь... свободные граждане...

И нехорошо рассмеялся, глаза были бесноватые, потерянные.

Новость передавалась из взвода во взвод. Начальником своим команда выбрала полковника Герасименко, а генералу осталась только школа.

Иные волновались.

— Конечно, генерал был немножко высокомерен, но дисциплина-то, дисциплина-то, батенька!

— Какой же теперь интерес быть офицером, если каждый матрос может?..

— Вильгельм-то, наверно, руки потирает, а?

Но и это было уже чужое — в туман жизни отходили юнкерские стены, будто видимые уже издалека, прощально, из мчащегося в навсегда вагона... Мерфельд побежал в большой зал к роялю, которого ждал столько суток, ударил по клавишам изжаждавшимися пальцами, слабея от чувственности, с полным слюны ртом.

— Все-таки — как огромна и прекрасна и много обещающая жизнь!

Об этом кричал и страстный металлический голос Трунова в другом конце дортуара. Там, у койки Селезнева, читались вслух мятые газетные листки, первые номера «Известий Совета рабочих и солдатских депутатов», где говорилось о новом, неслыханном Петрограде. Что-то налаживалось и строилось уже поверх обломков и пепла, возглашало приказами, декларациями, постановлениями. А Шелехову вместо Петрограда представлялась какая-то чужбина, ярко освещенная в полночь недобрыми огнями, похожая на солдатский бивуак, музыка и трупы на улицах, сумасшествие...

Нет, он чувствовал себя слишком отметенным в сторону, слишком издерганным, — это совсем не зажигало его.

И еще тревожнее, еще покинутее стало, когда во взводе показался Герасименко, новый, необыкновенный, торжественный, в неряшливо расстегнутой шинели и съехавшем под ней набок кителе. Его воспаленные от слез, восторженные глаза, смотревшие на юнкеров и не видевшие их, пугали.

— Дда... — сказал он наставительно и огорченно. — Вот, господа. Дожила Россия. Романовы-то, Романовы-то какие подлецы оказались, а?

Сумасшедший холодок пробежал по телу у Шелехова — и у других. Трудно было поверить ушам. Все знали и презирали немного этого запуганного, угодливого перед начальством, забитого годами служебной лямки чиновника. И вот он... перед всеми юнкерами вслух. И о ком, о ком!

Или в самом деле непоправимо, навеки свихнулось что-то в мире?

— Хотели ведь, подлецы, под Минском фронт открыть. Хорошо, Государственная дума телеграмму перехватила! А?

Юнкера глазели на полковника — одни боязливо, другие— с презрительной снисходительностью. Рехнулся от счастья, бедняга!.. А Шелехову понялось, что на волоске еще одна надежда. Как же тогда производство? Жди, пока там уляжется все на верхах, кого-то смахнут, кого-то еще поставят. Трещит, накренилось 180-миллионная страна! Кому дело до каких-то полутораста не допроизведенных юнкеров! А ему так хотелось пожить обеспеченной офицерской жизнью — хоть месяц-два, досыта поесть... натопавшись за день с матросской ротой, приходить в тихую комнату ночью, у отшумевшего самовара, забыв обо всем, безмятежно разложить под лампой любимые просвечивающие заветными виденьями книги и тетради...

Все шло прахом.

А полковник, не видя, не понимая ничего, обнял забывчиво Селезнева, поддавшегося ему с уважением, и, сияя добрейшими морщинами, грозил кому-то пальцем:

— Вы думаете, матросы — они не видят? Они все видят. Вы спросите генерала, куда от продовольствия экономические денежки-то девались? Тыщи ведь! Он один и экономил? Так тоже нехорошо, господа. На одно жалованье домик в Кронштадте не построишь!

Тянуло опять, как тогда, в ожиданье зловещего залпа, лечь на койку, уйти в себя... Похолоделая комната опускалась в ночь. Внизу гнусаво проиграл рожок. Там топали, матросы строили караул, одни, без офицеров, отсылали его куда-то в ночные улицы. На своей койке, пользуясь растрепанностью юнкеров, Белин, в одних подштанниках, застыл с воздетыми к потолку руками, прислонив перед собой огромную икону к подушке. Он плыл в жизнь, ужасаясь...

И когда перед самым сном пришел в четвертый взвод Лабутько с мешком в руках и, по-озорному вытянувшись во фронт у дверей, звонко, с нескрываемым злорадствующим ликованием заявил:

— Господа юнкера! Матросы, вся рота, сейчас же требуют, чтобы вы сдали патроны. Они не для чего-нибудь,— боятся, если какой случай, что из окошек палить будете...

И когда во всех взводах, по всем спальням, замутневшим от дремотных ночников, ежась, ползли из-под одеял юнкера, беспрекословно, с матерщиной сквозь зубы, доставая подсумки, — не одному Шелехову захотелось до тоски, до отчаяния, до ломаемых меж ногами кулаков, чтобы скорее, чтобы беспамятнее канули, наконец, из жизни эти, издергавшие и душу и тело, опостылевшие, солдатчиной просмердевшие стены.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-KRIMA.RU, 2014-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-krima.ru/ 'Крым - история, культура и природа'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-krima.ru/ 'Крым - история, культура и природа'