Глава пятая

Где-то неожиданно быстро и ладно выяснилось все с производством. Аппарат государственный, приглохнувший на минуту под обвалом необычайных событий, заработал опять точно, заведенно, безостановочно. Правда, на вещи и лица падал какой-то тревожный, как бы предгрозовый свет, многое казалось непрочным, только сегодняшним, но магазины торговали опять, в армию призывались новые возрасты, с фронта поступали сводки о военных действиях, и стало быть, юнкеров производили в офицеры.

Через неделю юнкера побывали в Ораниенбауме, там им выдали палаши, кортики и револьверы офицерского образца, а также понемногу денег на уплату портным за обмундирование.

Они узнали, что производить их будет в Государственной думе военный министр Гучков.

Был назначен день и сборный пункт в школе.

Все яснее светилось небо между тесными, крышами Петрограда, все чаще опахивало под рубашкой, по всему телу, что-то содрогающее, веселое: будто проломлены огромные окна в свежий холод, в свет... Снег с тротуаров не счищался, лежал осклизлыми буграми, меж ними хлюпали ямы с водой, — это тоже было весело, предвесенне, и целые дни, как в праздники, радуясь, хлюпал ногами прохожий, бездельный люд, выступали процессии со знаменами, толкались толпы солдат, летели военные мотоциклетки.

Набродившись за длинный полдень, Шелехов ненадолго заходил в свою комнату на Зелениной, брякался прямо в шинели и сапогах на кровать, отдыхал с открытыми глазами. И оттого ли, что не раздевался, казалось, не было кругом никаких стен, дует ветер, и ходит свет. Аглаида Кузьминишна с любопытством, будто между прочим, заглядывала к жильцу, присаживалась на стульчик напротив, сложив крестиком ручки на мощных коленях.

— Замыкались вы, Сергей Федорыч, бедненький. И что это за охота по страстям таким ходить: оглоушат еще где, народ-то ведь какой стал, вольный, непочетливый. Вон Петя раз идет...

— Я, Аглаида Кузьминишна, ничего не боюсь, — смеялся Шелехов, — у меня вот...

И, вытащив из кармана граненый браунинг, играл им перед ужасающейся собеседницей, играл и с озорными мыслями любовался, крал глазами аппетитную ее сласть: тугой пробор с гладкими полированными начесами, притянутыми к дородным яблочным щекам, круглые, кукольносиние глаза, губы пунцовым крестиком... ах, непочатая малина. И стыдился и сладко слабел от запретных, теперь, казалось, легко сбывчивых надежд.

— Я, Аглаида Кузьминишна, теперь сам в революциомеры записываюсь, вот что! — поддразнивал он ее.

Хозяйка все понимала по-своему.

— Да ведь вы-то образованные, вам почему и не записаться, ежели вы с головой. А это-то выхлачье темное, куда оно-то лезет? Что они смыслят?

В еде Шелехов не нуждался: ее можно было найти на каждом перекрестке, даровую, веселую, с митингами, со спорами, с оживленной безалаберной толкотней. С некоторыми из солдат и матросов завязывалась дружба — на день, на два... потом теряли друг друга в безыменном человечьем море. Жить было интересно, привольно, — пожалуй, не хотелось даже, чтобы там особенно торопились с производством. Кто знает, куда еще загонят потом... Кронштадт? Севастополь? Гельсингфорс? А может быть, и фронт?..

В день производства случилась маленькая неприятность: портной неожиданно запоздал с обмундированием. Впрочем, Шелехов особенно не досадовал, ему самому не хотелось тащиться в школу, так как он мог встретить своих здесь, у Таврического дворца. А к этому часу все уже было готово.

И вот сброшено матросское барахло — шинель, форменка, брюки, пудовые обмоклые сапоги, пропитанные днями бедности и строевой муштры.

Вместо казенных ботанцев — модные женственные ботинки на пуговицах, любезно предложенные в кредит квартирохозяином, Петром Прохорычем. Вместо грязной полосатой фуфайки — синий китель, охвативший стан тепло, и ласково, и ловко.

Одеревенелый, щемящий шею воротник заставил вздернуть повелительно подбородок.

Шелехов одевался и, сладостно медля, застегивал под кителем портупею золоченого, с царским вензелем, палаша.

Теперь можно было подойти к зеркалу, и в груди упало тягуче, блаженно...

Оно стояло в темном простенке, огромное, сначала мутно-неразборчивое, как вода.

Оттуда, обернувшись на ходу, осматривал Шелехова какой-то смугловатый морской офицер, невысокий, стройный, обтянутый в талии по-женски, мерцая через плечо темными юными недоуменными глазами.

Шелехов очарованно замер.

То был недостижимый офицер, виденный им когда-то у Александровского сада или на Морской, где-то в том копучем, полном нарядных женщин и автомобилей районе. Женщины глядели на него с приманивающей усмешкой, его ждала особенная, прекрасная судьба...

Ему не терпелось, хотелось поскорее испытать, как это он пойдет по городу, совсем другим человеком, каким никогда не был раньше, как будут смотреть на него, другого. Он торопливо расплатился с портным и почти выбежал на улицу. И там, на ярком свете, он почувствовал, как кричит на нем и блестит новенькая форма, и ему казалось, что все прохожие оглядываются на него.

Ему было приятно, что солдаты, встретившиеся с ним, почтительно расступились, пропуская его по панели, хотя чести и не отдали. Он прошел мимо них, как в тумане. Дальше показались артиллерийские юнкера. Шелехов подобрался весь, заранее скосил глаза на сверкающий край погона: юнкера не могли пройти мимо офицера так же равнодушно, как солдаты, они ревниво соблюдали воинские традиции. И, действительно, поравнявшись с ним, юнкера дрогнули, выбросили вбок остолбенелые морды и ретиво протопали мимо, держа ладонь у козырька.

То была первая честь, отданная Шелехову-офицеру. Он вспыхнул благодарно, козыряя в ответ. Вышло даже, пожалуй, нехорошо, слишком старательно для прапорщика.

Ничего, стоило только взглянуть вниз, на стоячую, шикарно приглаженную линию брюк, на пуговички изящных женственных ботинок — и всякая неприятность проходила: ведь сегодня начиналась новая, неизведанная жизнь!.. И он упоенно шел, замедляя шаги у каждой витрины, отражающей прекрасное видение.

Звуки оркестра приглушенно вырвались из-за угла, и тотчас оттуда, пятясь спинами, теснясь перед каким-то невиданным зрелищем, бурно выхлынул народ. Шелехов сердцем почувствовав сразу: свои — и начал нетерпеливо проталкиваться навстречу.

Матросы музыкантской команды, не отрывая губ от качающейся меди, полузакрыв глаза, как в дремоте, колыхались впереди. За ними, в пустом пространстве, рядом с распущенным до земли красным знаменем, выступал костистый, орлинобровый, в золотых погонах генерал.

Он шагал размашисто, черные полы его шинели развевались летуче и рвано. С небывалой, ласковой улыбкой козырнул он Шелехову на ходу.

И дальше качалась рота офицеров, — да, этого еще не видел никто и никогда, — шли солдатским строем, четко давая ногу, офицеры, в черных, блистающих погонами шинелях, и палаши волочились за рядами. Мелькнула на правом фланге гордая осанка Пелетьмнна, узнался Катин — даже родимое пятно во всю щеку не уродовало теперь этого лица, посерьезневшего под офицерской фуражкой; где-то в задних рядах, блаженно закинув голову, подпрыгивал маленький Мерфельд. И каждая пара глаз, встречаясь с глазами Шелехова, так же, как у генерала, улыбалась ему родственно, ласково, счастливо.

Шелехову стало и удивительно и невыразимо приятно: сегодня будто сдвинулось что-то в мире, он стал своим, стал ровней всем им.

Но в то же время было и немного стыдно — вот этих, забегающих перед шествием, оборванных, по-ребячьи глазеющих солдат, тех самых, вместе с которыми он прожил в матросской шкуре две беззаботных бродяжьих недели. Теперь он уходил, и им одним оставалась голодная слюна, бегущая при виде незатейливых столовочных яств, вшивая солдатская жисть... Что он мог поделать!

Блистающими погонами ряды гостеприимно замедлили, принимая его, становя рядом с Софроновым. Под музыку закинулась так же голова, как и у других, опустились убаюканно веки...

Марсельеза!

Марсельеза, опьянелая от бунта, тоже с полузакрытыми глазами, шатаясь, вела вперед, и руки ее были простерты к высоте:

Вставайте, дети отечества, День славы настал!

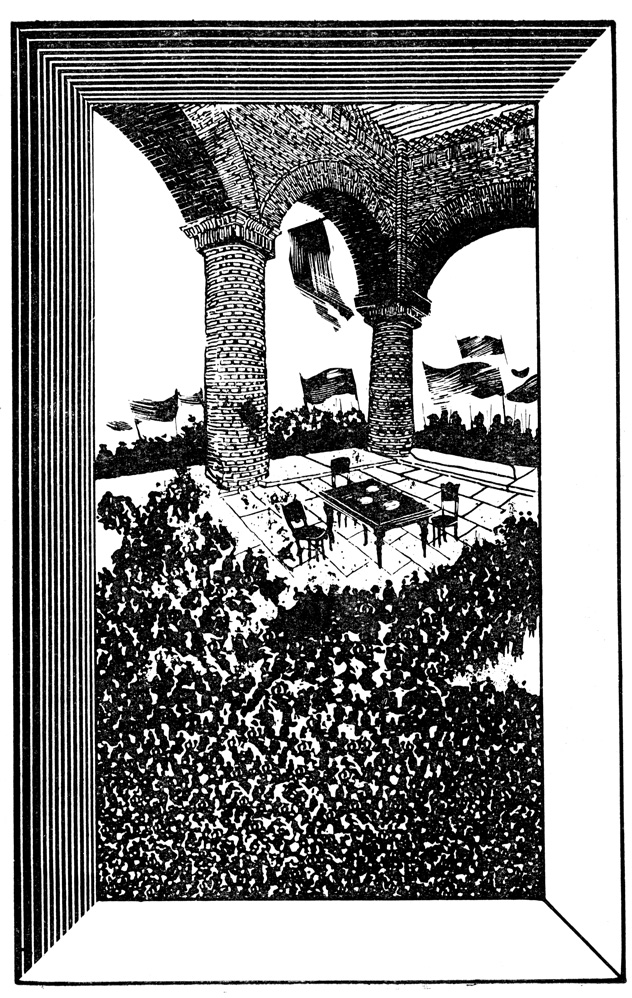

Колонны Таврического дворца стояли по колена в тысячной толпе. Там вышли встречать. Дальше было небо революционного Петрограда, тусклое, смеркавшееся от дыма близких заводских окраин. Еще дальше — десятиверстные погосты столицы, относимая ветром в поле ее чадь и муть, и поезда, убегающие з свежеющую там, деревенскими огоньками подрагивающую Россию...

Широк мир, велик его ветер!

Под колоннами поневоле задержались. Толпа надавила со всех сторон, растиснула ряды и прежде юнкеров, нисколько не считаясь с ними, топя их в своей давке, ворвалась в зал. Это было досадно, нарушало стройность праздника.

Все же Шелехов с благоговением вступал в просторный сумрак дворца.

Высочайший зал походил на огромный, плохо освещенный собор. Эти стены видели историю, Екатерину, вельмож, сановников, депутатов. Здесь, в одну недавнюю ночь, душно и обреченно сперлись штыки Волынского полка. И сейчас, здесь же, вот за этой, может быть, дверью, работали те, которыми бредила улица, о которых кричали газетные листки. Из внутренних комнат иногда пробегали по делу штатские, в одних пиджаках, страшно спеша.

Шелехов провожал каждого глазами и, если кто пробирался через расступающуюся толпу уверенной поступью, почти приказывающе — вероятно, из апартаментов Совета рабочих и солдатских депутатов, — спрашивал себя с трепетом, глядя ему в спину:

— Керенский?

Народа вливалось все больше и больше, высокие двери стояли настежь, оттуда несло холодом, вдруг поднявшейся метелью, и за метелью по улице проходили знамена. Половодно кишело на лестницах, ведущих на хоры, кишело вдоль стен, по коридорам: все были на ногах, кого-то ждали.

— Поехали за военным министром!

На лестницу барственно протолкался дородный в смокинге, обвел глазами — собирался говорить.

— Родзянко, — зашелестело в толпе.

Гул постепенно замер, офицеры вытянулись, прижав руки по швам.

— Комитет Государственной думы приветствует вас, молодые офицеры. В тяжелую годину вступаете вы на свой ответственный пост. Родина, истекающая кровью, терзаемая внешним врагом, ждет от вас...

Офицеры кричали «ура», поднимая фуражки над головой, изящно придерживая их пальцами, затянутыми в кожаные перчатки. Бурей ревели солдаты. Крики марсельезы прорывались сквозь гул, как пламя.

В ушах звучало непривычно: «Молодые офицеры»...Так называли их еще первый раз. Не под ногами ли тут, где-то неподалеку, плескалось, осыпалось волшебным бирюзовым прибоем? И корабли уходили в солнце...

Вставайте, дети отечества, День славы настал!

Расколыхнув толпу, Родзянко сошел к генералу, и они пожали друг другу руки — оба, знающие высоты государства, почетности, власти, — они пожали друг другу руки особенно, как никогда не мог бы сделать Шелехов или этот сброд в папахах, простосердечно восторгающийся всем. Фотографы со ступеней лестницы ловили аппаратами зал, вспыхнул ослепительно-лиловый магний, юные лица были белы, как мел, сияли глаза. На верхах России был этот вечер.

— Давайте министра!

— Министра!

— Гучкова, ура!

Солдаты, от которых трудно было отделаться, поддерживали:

— Гучкова, бис!

На лестницу на руках вынесли еще какого-то оратора, пожилого человека, без шапки, с серыми всклокоченными волосами вокруг лысины; сказали, что это Чхеидзе. Человечек прилежно кричал что-то, очень далеко, словно за метелью, словно лаял. Он говорил о демократии, о задачах революции — Шелехов уловил только одно отчетливое слово: «батальоны революции». Он понял, что это и о них, и его охватило приятное, поднимающее чувство... Досадно лишь было, что солдаты мешали слушать, устраивая кругом смрадную давку и наступая на ноги слякотными сапожищами. Он нетерпеливо стряхнул с себя несколько навалившихся на него локтей и огрызнулся:

— Осторожнее, товарищи! Спать, что ли, на меня легли?

— Брезгуют. Ишь какие мамашины сынки собрались!— заметили сзади с насмешкой.

Солдаты оглядывались недружелюбно.

— А кто же, конешно, мамашины сынки, их сразу видно!

— В окопы бы их наших вшей попробовать!

— Эдаких не пошлют, у них везде ручка.

То были новые солдатские лица, которые так не глядели на Шелехова ни разу. Неужели в этом виновата офицерская шинель?.. Особенно ехидно ворчал один, смирный на вид, с перевязанным плаксивым лицом.

— Значит, им можно слушать, а мы не слушай? А я, може, сам речь хочу сказать! Хрен положишь, теперь господ нет!

Шелехов только молча покосился на него, но солдат уже обидчиво привязался:

— Ты мине не шикай, ты мне рот не зажимай! Я тебе не подчинен-най!

Тихое, сладостное исступление родилось в Шелехове где-то в глубине — от этих въедающихся в память, притворно-смирных глаз, от поганой тряпицы на щеке... Будь это прежнее время, хоть месяц назад, с каким бы сладострастием, где-нибудь в строю, крикнул бы, плюнул бы словами в это лицо:

— Подбери губы, с-с-сукин сын! Что, службы не знаешь! Фельдфебель, дай три наряда под винтовку!

...Но вверху внезапно, как залп, воспылал всеми огнями гигантский канделябр, видевший еще балы Потемкина, озарились стены, бурлящее тысячеголовье, и на свету ослепилось, забылось сразу все. На хорах, высоко над толпой, показался Трунов. Новая форма, непривычная еще, оттеняла угреватое лицо — оно было изгрызано от волнения синеватыми пылающими пятнами. Не офицерским жестом сбросил он фуражку с головы.

— Товарищи, мы получаем крещение здесь, — крикнул Трунов, — здесь, в колыбели революции... Нас производит в офицеры не самодержавный деспот, а народ! И мы... в большинстве своем дети народа... студенчество... всегда ставившее целью своей... И наш пламенный огонь любви к народу и революционному отечеству... понесем...

И опять гремела и гневно восклицала марсельеза, бурлило ослепленное роскошным светом солдатское море, орало, восторгаясь:

— Рр-р-а!

Штатский сменил Трунова:

— Военный министр, Александр Иванович Гучков, звонил и просил передать, что, к сожалению, его задерживает срочное заседание Военно-промышленного комитета. Немного позже он приедет лично поздравить морских офицеров с производством, приказ о котором уже подписан.

Жидко раздалось «ура», кричали одни офицеры. Да, они теперь уже по-настоящему были офицерами. Потрясенного Шелехова кто-то увлекал из толпы, шепча на ухо:

— Пойдем скорее, там ужин дают.

В темноватых переходах дворца свежее вздохнулось. Шли у подножия каких-то лестниц, уводящих в сумеречные этажи, мимо многих гудящих голосами дверей. За одной из них открылась солдатская столовая, с мокрыми клеенчатыми столами, с согбенными и стоячими солдатскими фигурами, с запахом постного масла. «Вот хорошо, — вспомнил Шелехов, — поесть бы...» И уже привычно целился глазами, ища свободный стол, но его повели куда-то дальше.

Где-то в конце запутанных коридоров офицеры вошли в комнату, полную народа, мягкого света и столов с множеством чайных стаканов и еды. Тут были исключительно свои офицеры, которые уже пили чай и ели. Тут были и барышни в белых передничках и лакированных туфельках, которые прислуживали, как и в солдатских столовках, но уже иначе, обращаясь с офицерами как с равными, кокетничая, лукавя, чувствуя себя женщинами, за которыми ухаживают.

Невольно вспомнился первый вечер в Петрограде после революции, столовка в подвале, барышня с челкой. Нет, теперь было совсем не то. И Шелехова охватило приятное, лелеющее возбуждение, какое бывает на вечерах, — приятное опьянение нарядным веселым многолюдьем, говором и светом.

Одна из барышень уцепила его пальчиками за рукав шинели и, полуобнимая, толкала между столиков:

— Сюда, сюда, прапорщик, скорее, наверно проголодались!

Она усаживала за стол, подвигая к нему какие-то тарелки, хлеб, касалась совсем близко тревожащим непозволительным своим теплом.

— Консервы в ящике, вот тут; откупорьте сами, товарищ, вы сильнее!

Для Шелехова это звучало так:

«Какой вечер, какая молодость, как в смутной радости хорошо встречаются глаза!»

Угощали давно не виданным: на столах лежал белый хлеб, масло, стояли банки с вареньем, ящики были полны консервов, и можно было брать всего сколько угодно. Здесь была комната для избранных, и офицерам это нравилось: почет, отдельность, потому что офицеры. «Сглупил Елховский!» — подумал Шелехов. Революция была уже не такая сумбурная и унижающая вещь: лучшие традиции соблюдались, черт возьми!

Офицеры держались совсем не так, как держались они юнкерами. Старались есть изящно и медлительно, несмотря на голод, и Шелехов, наблюдая за Пелетьминым и Софроновым, невольно перенимал те же плавные, горделивые повороты головы, Говорили о том, куда лучше попасть — в Балтику или в Севастополь, сколько дадут подъемных денег, можно ли теперь рассчитывать попасть на корабль. И уже поздно было, когда расходились; ночь представлялась за окном черно-бархатной, влажной, как в мае...

Смутная радость

Кто, где она, прекрасная, неизвестная, которая ждала где-то на земле?

Под лестницей Шелехов заметил генерала. Он стоял среди толпы молодых офицеров, прощаясь с ними, и плакал, плакал, не стыдясь. Уже не генерал, а добитый, разрушающийся старик, брошенный всеми среди кромешной, не замечающей его солдатской толкучки... Шелехов, подходя вслед за другими и ощущая в первый раз в жизни теплое рыхлое его рукопожатие, услышал:

— Теперь вам... вам, молодым, служить. Все по-новому... Не нужны мы... Время...

В ту ночь он шел домой, как во сне. Был какой-то неимоверный, таящий в себе чудесное, час; грустная музыка лилась неслышно: в ней были и генерал, и Елховский, и далекая Людмила, и невнятная счастливая тоска... И как в сновиденье, воздушной сырой пространностью пахнула, открылась Нева за Марсовым полем. Стало светлее. Налево голубоватыми звеньями сияний своих выкинулся Николаевский мост. На Троицком мосту, через который проходил Шелехов, тоже сияло, отдаваясь в глазах мягкоголубыми арками. На чугунном парапете императорские вензеля жили обычно, не сокрушимо. Каменной наслоенностью эпох оброс молчаливый отемнелый фронт дворцов вдоль набережной. Сквозь бирюзовое сиянье, с моста, в одну из ночей революции все это путалось причудливо, казалось опрокинутым из времен во времена. Офицер Шелехов шел и пел, не зная, что именно он поет, ноги били в такт этому напеву. Под пролетами масляной чернью поблескивала гибельная вода. Даль биржи, университета, Сенатской площади, зимующих кораблей, недалекого моря... О, петь, петь, как во сне, перегнувшись через чугунный пролет... где это, в какой стране?

На том берегу тускло ниспадали во мглу стены Петропавловской крепости. Угадывался вонзенный в дебри неба высочайший шпиц. Когда сойдет лед, волна забьет внизу о нелюдимые, мертвецкие камни.

Шелехову представились не виданные им никогда, лишь по книгам известные казематы жуткой тюрьмы. В мыслях они были, должно быть, ужаснее. С перелистанных когда-то страниц «Былого» вставали портреты; среди них были и офицеры — почему-то на всех портретах с большими, томными и впалыми глазами, в неуклюжей бороде... Подумалось о десятилетиях, как одна сплошная ночь, о содрогающей тоске желаний, о потных ледяных камнях, прижимающихся ответно к горячему телу. А смычки молодости звенели и тогда, и любимые, в весенний вечер, предавая их, кружились далеко в бальной тесноте!.. И вспомнил других офицеров — японской войны, жандармских управлений, офицеров пятого года, в фуражках с остро и туго обтянутым верхом, со скудными вислыми усами — тех, которые расстреливали, махнув перчаткой в стену тупых, косных солдат, — офицеров, на бесчеловечной преданности которых покоилась империя.

И вот — распахнуты камни и насквозь пусты и пройдены народом дворцы. И вот он — офицер же, но которого сделала офицером революция — та невероятная, грезимая, ради которой хоронили заживо свои единственные, солнечные жизни, были казнимы... К нему подступали, глядели из погребенного темные, в мученической бороде, глаза.

— Я!.. — крикнул Шелехов, сорвал фуражку, согнулся, упал мокрой щекой на парапет моста. — Я... офицер революции... вас приветствую... борцы, мученики!.. — Слезы бежали ядовито, обжигающе: это было и совсем театрально и вместе с тем искренно, потрясающе до судорог сладостных, до колыханий. — Я клянусь...

Он, не дошептав, сорвался и побежал прочь. Только где-то уже на Каменноостровском — квартала за два от моста — очнулся от громкого хорового пения. Он озяб и пылал весь. Навстречу ему валила толпа, загородив всю улицу, слишком мрачная толпа для полночи, со знаменами, с факелами: вероятно, рабочие с какого-нибудь недалекого завода. Они шли, тесно сцепившись под руки, захватывая рядами не только мостовую, но и обе панели. Почему-то было много женщин, в платках, и от женских голосов пение было звонко-злое, рыдающее:

...в любви-и беззаве-етной к наро-оду...

Его потревожила эта неизбежность встречи — толпа шла прямо на него. Он непременно должен был сейчас завязнуть в ее рядах. Время было глухое, улица пустынная; погоны опасно и нагло сияли навстречу этой поднявшейся в полночь нищете. Ему предстазились почему-то насмешливые, разъяренные глаза, особенно у баб-работ-ниц, почудилось, что вместе с ними и тот перевязанный солдатишка принес в их ряды свою злобу и обойденность. И будто в самом деле было что-то такое за Шелеховым, за что надо его покарать, что он сам не знал...

И неожиданно для самого себя — согнулся, трусливо нырнул за угол, в мрак, стоял там, прижавшись к стене, выжидал...

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-KRIMA.RU, 2014-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-krima.ru/ 'Крым - история, культура и природа'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-krima.ru/ 'Крым - история, культура и природа'